目录

快速导航-

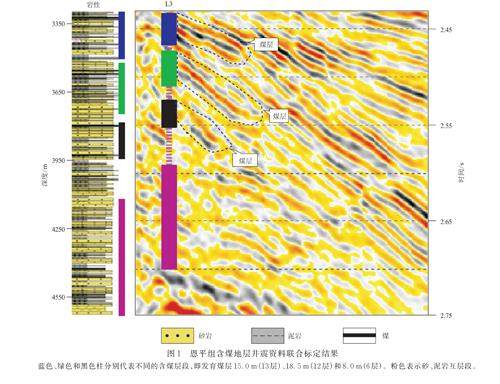

智能地球物理 | 基于卷积神经网络的页岩TOC三维定量预测方法

智能地球物理 | 基于卷积神经网络的页岩TOC三维定量预测方法

-

智能地球物理 | 利用深度学习图像转译方法压制自由表面多次波

智能地球物理 | 利用深度学习图像转译方法压制自由表面多次波

-

智能地球物理 | 改进ConvNeXt V2的岩石薄片岩性识别方法

智能地球物理 | 改进ConvNeXt V2的岩石薄片岩性识别方法

-

采集技术 | 复杂海域观测系统自动化避障方法及应用

采集技术 | 复杂海域观测系统自动化避障方法及应用

-

采集技术 | 基于双程声径的海底控制点GNSS⁃A双差定位方法

采集技术 | 基于双程声径的海底控制点GNSS⁃A双差定位方法

-

处理技术 | 地震密集阵列换算旋转分量的方法

处理技术 | 地震密集阵列换算旋转分量的方法

-

处理技术 | 蒙特卡洛非负字典学习的微地震去噪方法

处理技术 | 蒙特卡洛非负字典学习的微地震去噪方法

-

处理技术 | 频率域非白噪反射系数条件下的统计性反褶积技术

处理技术 | 频率域非白噪反射系数条件下的统计性反褶积技术

登录

登录