目录

快速导航-

文脉中国 | 性情视域下“兴于诗,立于礼,成于乐”释解

文脉中国 | 性情视域下“兴于诗,立于礼,成于乐”释解

-

文脉中国 | 动静之理:朱丹溪援儒入医的思想建构

文脉中国 | 动静之理:朱丹溪援儒入医的思想建构

-

文脉中国 | 为道:老子“知”的修养向度

文脉中国 | 为道:老子“知”的修养向度

-

文脉中国 | 《逍遥游》中“息”“待”今注汇释和辨正

文脉中国 | 《逍遥游》中“息”“待”今注汇释和辨正

-

文脉中国 | 《诗经》对后世园林发展的影响

文脉中国 | 《诗经》对后世园林发展的影响

-

文脉中国 | 《出师表》三处注释献疑

文脉中国 | 《出师表》三处注释献疑

-

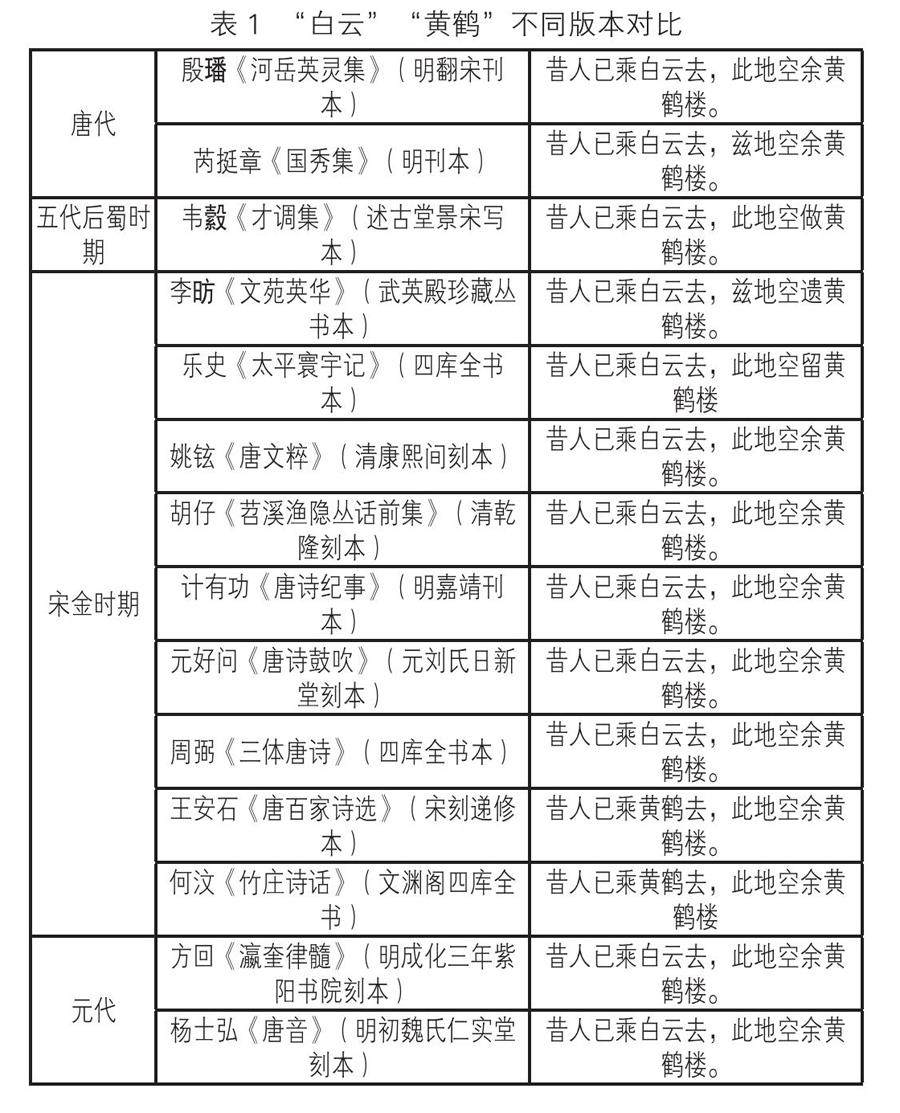

文脉中国 | 崔颢《黄鹤楼》:“白云”“黄鹤”考辨

文脉中国 | 崔颢《黄鹤楼》:“白云”“黄鹤”考辨

-

文学中国 | 浅谈舒婷诗歌语言艺术特征

文学中国 | 浅谈舒婷诗歌语言艺术特征

-

文学中国 | 郑执小说中的东北叙事与尊严主题表达

文学中国 | 郑执小说中的东北叙事与尊严主题表达

-

文学中国 | 论高翥的交游诗

文学中国 | 论高翥的交游诗

-

文学中国 | 王实甫《西厢记》中红娘形象的文学意义

文学中国 | 王实甫《西厢记》中红娘形象的文学意义

-

文学中国 | 从乡土社会视角看《儒林外史》中的范进

文学中国 | 从乡土社会视角看《儒林外史》中的范进

-

文学中国 | 从史实到文学:曹操形象的演变分析

文学中国 | 从史实到文学:曹操形象的演变分析

-

文学中国 | 《茅屋为秋风所破歌》若干释义再探

文学中国 | 《茅屋为秋风所破歌》若干释义再探

-

史话中国 | 郭子仪武举及第初授官考述

史话中国 | 郭子仪武举及第初授官考述

-

史话中国 | 茶马互市对北宋与青唐吐蕃关系的多重影响

史话中国 | 茶马互市对北宋与青唐吐蕃关系的多重影响

-

史话中国 | 明代卫所与土司的关系初探

史话中国 | 明代卫所与土司的关系初探

-

史话中国 | 从《清代新疆档案选辑》看清末对来华外国人的管理

史话中国 | 从《清代新疆档案选辑》看清末对来华外国人的管理

-

史话中国 | 图像世界里的童年变化

史话中国 | 图像世界里的童年变化

-

史话中国 | 夏兆麐与泰县县立图书馆裁撤风波

史话中国 | 夏兆麐与泰县县立图书馆裁撤风波

-

史话中国 | “长江”奔涌“韬奋”魂:范长江和邹韬奋的交往与新闻实践探寻

史话中国 | “长江”奔涌“韬奋”魂:范长江和邹韬奋的交往与新闻实践探寻

-

红色中国 | 西安事变前后中国共产党统战工作的历史考察

红色中国 | 西安事变前后中国共产党统战工作的历史考察

-

红色中国 | 《东北日报》对抗美援朝时期东北捐献运动的宣传报道

红色中国 | 《东北日报》对抗美援朝时期东北捐献运动的宣传报道

-

红色中国 | 大革命失败后中国共产党的社会沟通媒介建构

红色中国 | 大革命失败后中国共产党的社会沟通媒介建构

-

世界传播 | 19世纪中叶前西人论中国历史著作

世界传播 | 19世纪中叶前西人论中国历史著作

-

世界传播 | 《芦屋道满大内鉴》中的“狐”形象对汉文典籍的征引与化用

世界传播 | 《芦屋道满大内鉴》中的“狐”形象对汉文典籍的征引与化用

-

创意中国 | 情感共鸣与文化认同:互动影像游戏在红色文化传播中的创新路径

创意中国 | 情感共鸣与文化认同:互动影像游戏在红色文化传播中的创新路径

-

创意中国 | 基于儒家视角下的家庭教育焦虑化解

创意中国 | 基于儒家视角下的家庭教育焦虑化解

-

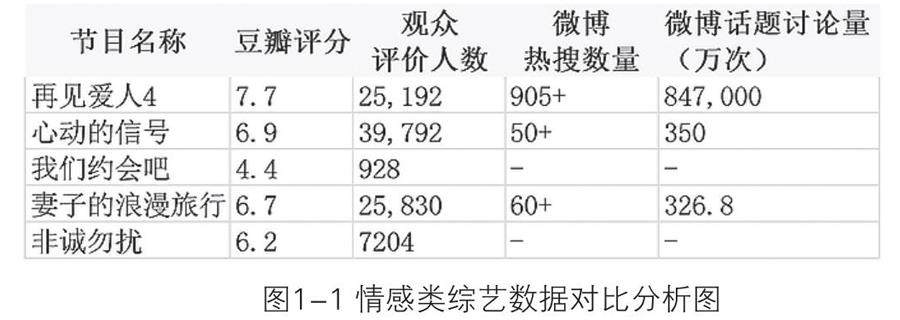

创意中国 | 《再见爱人4》的情感共鸣机制探究

创意中国 | 《再见爱人4》的情感共鸣机制探究

-

创意中国 | 朋友圈点赞行为的深层社交动机分析

创意中国 | 朋友圈点赞行为的深层社交动机分析

-

创意中国 | 国潮电影中传统文化思想的现代阐释

创意中国 | 国潮电影中传统文化思想的现代阐释

-

民俗中国 | 端午药俗与中医药文化的千年传承

民俗中国 | 端午药俗与中医药文化的千年传承

-

民俗中国 | 南昌道情传承发展路径思考

民俗中国 | 南昌道情传承发展路径思考

-

民俗中国 | 重庆方言ABB式形容词后缀的感情色彩

民俗中国 | 重庆方言ABB式形容词后缀的感情色彩

-

民俗中国 | 清水江流域宗祠文化的历史渊源与地域特色

民俗中国 | 清水江流域宗祠文化的历史渊源与地域特色

-

人文中国 | 桂林童谣传承的价值、困境及其存续路径

人文中国 | 桂林童谣传承的价值、困境及其存续路径

-

人文中国 | 唐代宝相花纹的设计风格及其现代意义

人文中国 | 唐代宝相花纹的设计风格及其现代意义

-

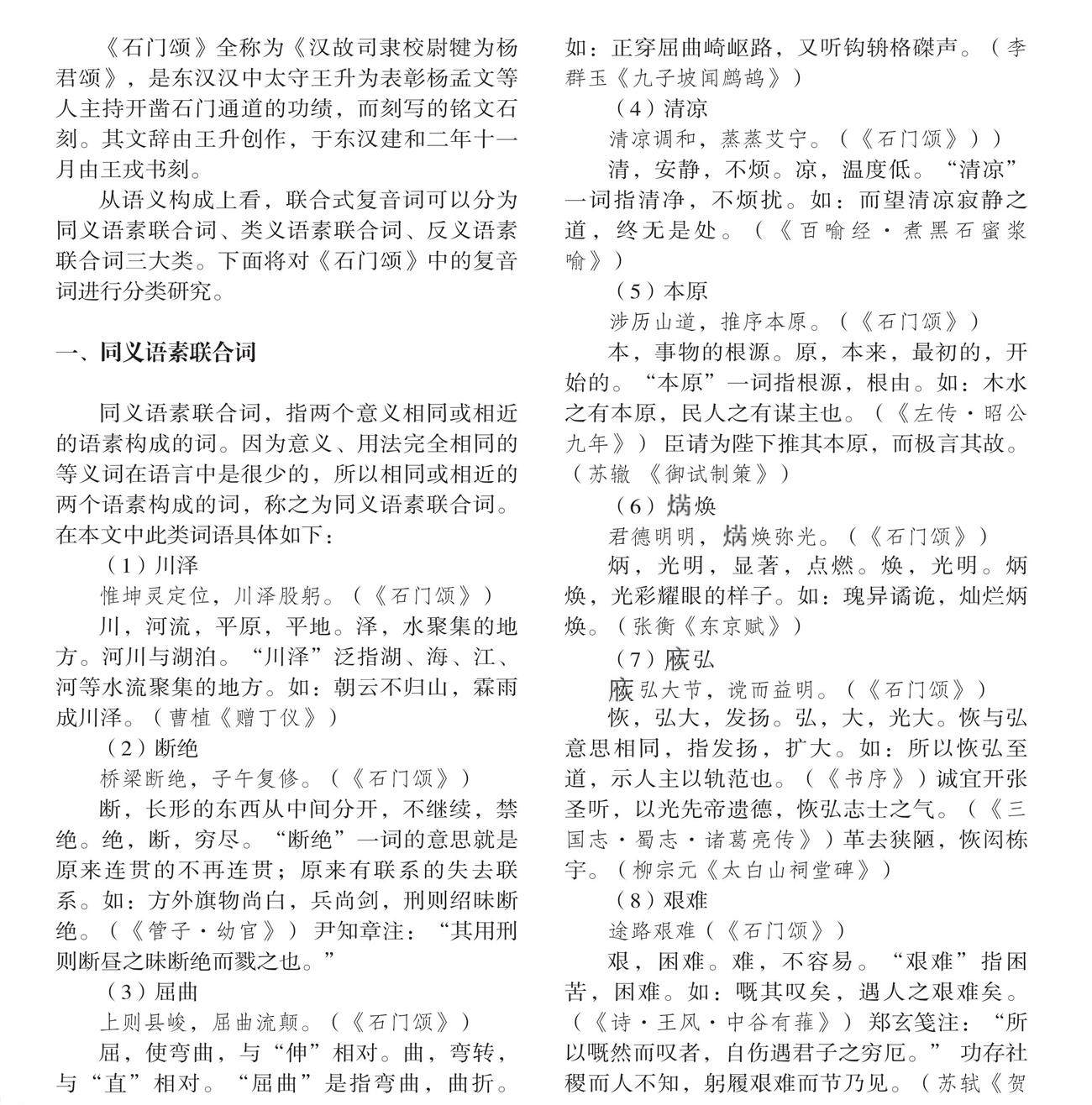

人文中国 | 《石门颂》联合式复音词考察

人文中国 | 《石门颂》联合式复音词考察

-

人文中国 | 以铁路优秀传统文化为媒,助力来华留学生讲好中国故事

人文中国 | 以铁路优秀传统文化为媒,助力来华留学生讲好中国故事

登录

登录