- 全部分类/

- 文学文摘/

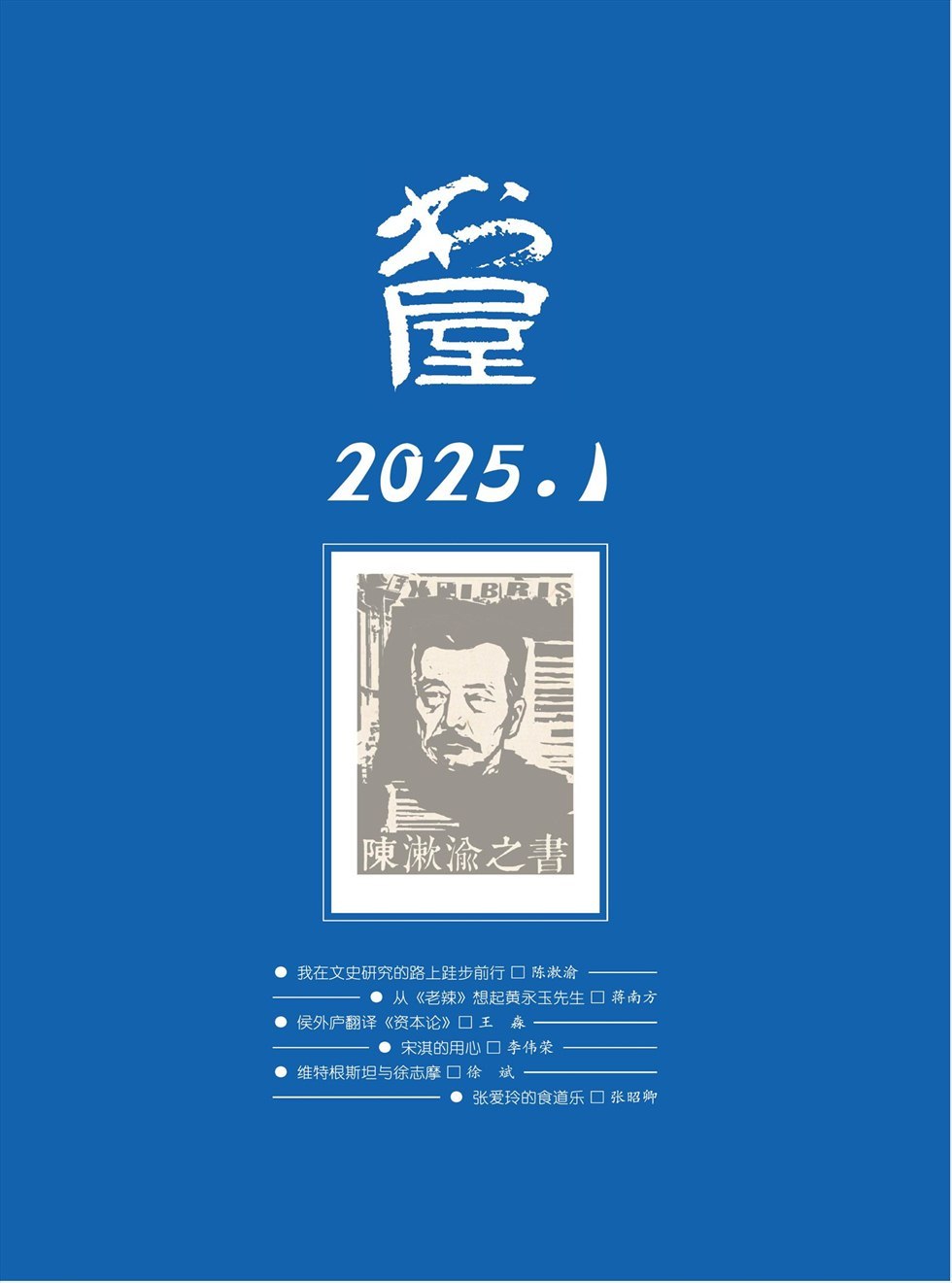

- 书屋

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

书屋絮语 | 2025年第1期书屋絮语

书屋絮语 | 2025年第1期书屋絮语

-

书屋讲坛 | 我在文史研究的路上跬步前行

书屋讲坛 | 我在文史研究的路上跬步前行

-

书屋讲坛 | 我的表哥陈漱渝

书屋讲坛 | 我的表哥陈漱渝

-

学界新论 | 欲将心事付瑶琴

学界新论 | 欲将心事付瑶琴

-

学界新论 | 从《老辣》想起黄永玉先生

学界新论 | 从《老辣》想起黄永玉先生

-

红色记忆 | 侯外庐翻译《资本论》

红色记忆 | 侯外庐翻译《资本论》

-

人物春秋 | 巴金《家》的德译本

人物春秋 | 巴金《家》的德译本

-

人物春秋 | 老舍在重庆“跑警报”

人物春秋 | 老舍在重庆“跑警报”

-

人物春秋 | “乱离骨肉病愁多”

人物春秋 | “乱离骨肉病愁多”

-

人物春秋 | “诗是能言画,画为不语诗”

人物春秋 | “诗是能言画,画为不语诗”

-

人物春秋 | 怀念王啸苏

人物春秋 | 怀念王啸苏

-

人物春秋 | 宋淇的用心

人物春秋 | 宋淇的用心

-

书屋品茗 | 二十世纪初夏立士笔下的近代湖南

书屋品茗 | 二十世纪初夏立士笔下的近代湖南

-

书屋品茗 | 从韩江《素食者》说起

书屋品茗 | 从韩江《素食者》说起

-

书屋品茗 | 杨光先与汤若望

书屋品茗 | 杨光先与汤若望

-

书屋品茗 | 钱锺书与美国现代语言学会趣事

书屋品茗 | 钱锺书与美国现代语言学会趣事

-

书屋品茗 | 维特根斯坦与徐志摩

书屋品茗 | 维特根斯坦与徐志摩

-

说长论短 | 欧阳青的鹧鸪意象组文读解

说长论短 | 欧阳青的鹧鸪意象组文读解

-

说长论短 | 古人的出行智慧

说长论短 | 古人的出行智慧

-

说长论短 | 《长生殿》不宜列入“四大名剧”

说长论短 | 《长生殿》不宜列入“四大名剧”

-

说长论短 | “回头试想真无趣”

说长论短 | “回头试想真无趣”

-

域外传真 | 张爱玲的食道乐

域外传真 | 张爱玲的食道乐

-

域外传真 | 奇特的一对儿

域外传真 | 奇特的一对儿

-

灯下随笔 | 重读《祝福》

灯下随笔 | 重读《祝福》

-

灯下随笔 | 又见梅光迪

灯下随笔 | 又见梅光迪

-

灯下随笔 | 钱穆的辩护

灯下随笔 | 钱穆的辩护

-

灯下随笔 | “渊深流静”忆沉樱

灯下随笔 | “渊深流静”忆沉樱

-

史海钩沉 | 张伯驹与梨园界

史海钩沉 | 张伯驹与梨园界

-

史海钩沉 | 新婚的“乡下人”及其文学事业的勃兴

史海钩沉 | 新婚的“乡下人”及其文学事业的勃兴

-

前言后语 | 《方孝孺大传》序言

前言后语 | 《方孝孺大传》序言

-

前言后语 | 香学何谓 香学何为

前言后语 | 香学何谓 香学何为

-

前言后语 | 《所有灯火只是为了不让夜晚失传》后记

前言后语 | 《所有灯火只是为了不让夜晚失传》后记

登录

登录